시장입구의 체육관이 작가의 작업실이다. 아직도 길 가에서 바라보는 시각적인 것들은 모두 체육관 광고 일색이다.

시장처럼 빛나는 시절의 한 토막으로 사주보는 집, 국수 파는 집과 함께 어울리며 묘한 느낌을 갖게 한다.

시간이 정지된 느낌. 시간을 거슬러 순식간에 60년대로 되돌아 간 느낌. 영화의 세트장처럼 촬영이 끝난 후 북적이던 사람들은 이미 사라지고 휑한 공허만이 남은 느낌.

토요일 오후 지루하게만 느껴지는 뜨거운 햇볕에 뫼르소의 낯선 총소리가 어딘가에서 들려오는 것만 같다.

자연과 더불어 호흡하다

“80년 5월을 제외한다면 내 삶은 의미가 없다. 역사에 대한 기억을 제외할 수 없다는 것을 내 스스로 너무나 잘 알고 있다. 현재까지도 내가 천착하는 것은 광주의 역사이며 민중의 뜨거웠던 함성과 부당했던 자유, 억압받았던 시대를 결코 잊을 수 없다”고 단적으로 말하며 “그 시절이 그립다”고 말한다.

80년 긴 터널을 지나 현재에 이르렀다. 팽팽한 긴장감이 연민보다는 살아있음을 느끼게 해주던 시절이었다. 머릿속 결코 지워 낼 수 없는 갈피갈피마다 한 단면이 청사진으로 선명하다.

지난 시간은 버릴 수 없는 삶의 무게다. 앞으로 살아가야 할 시간을 이미 절반은 살아버린 듯한 무게다. 너무 끌어안고 살아와서 다른 방법을 찾아보기에는 하염없이 낯설다.

작가는 흙과 나무의 자연으로 말한다. 이것이 내 살아 온 삶의 흔적이야. 앞으로도 이 역사성 위에 모든 것이 기초할 거야. 그가 표현하던 조형은 흙으로 표현한 민중의 생활이었고 거친 손작업은 거칠게 살아가고 있는 민중들의 생활 그 자체의 표현이었다.

연어는 물살을 거슬러 오른다.

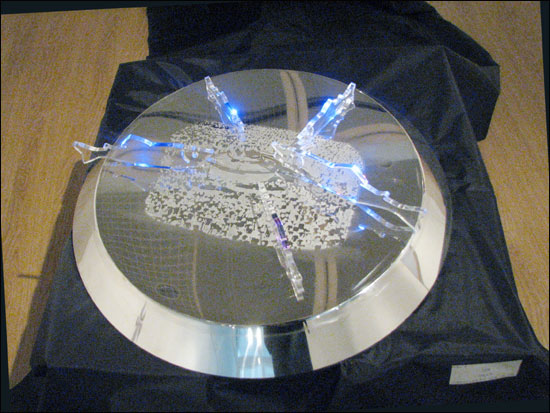

스틸은 보기에 선명하고 매끄러운 세련된 선으로 파도의 물결을 표현하고, 혹은 동그란 원형으로 형태를 변형하고 있지만 현재의 작가 정신의 흐름을 이야기한다. 현재는 이렇게 세련되어 매끄러워 보이지만 스틸 아래에 걸쳐있는, 녹아있는 이야기와 기억에 대한 흔적들은 수면 아래에 여전한 무게로 가라앉아 있다.

수면을 깊숙이 바라본 적이 있는가. 수면 위 은결을 그리며 파장을 스스로 이루는 물살 아래에는 세상의 모든 것들과는 다른 무엇인가가 깊숙이 가라앉아 있다. 무의식의 세계 저편까지 보이지 않은 다양한 것들을 안고 가라앉아 있다. 작가가 말하고 싶어 하는 것은 어쩌면 물살을 거스르고 오르는 투명한 연어 떼보다는 아마도 수면 아래 깊이 침잠되어 있는 기억들일 것이다.

살아오면서 자신을 온 몸으로 휘감으며 지나갔던 기억들, 잊어버렸다고, 이제는 아무것도 기억할 수 없을 정도로 모두 잊어버렸다고 생각하는 흔적들... 아마도 이런 모든 것들이 수면 아래 침잠되어 있을 모든 것들일 것이다.

작가는 그 수면 위를 유영하듯 물살을 거슬러 오르는 연어를 꿈꾼다. 그 연어는 바로 작가 자신이다. 기억과 흔적들을 무의식 안에 두고 이제는 그 무의식마저도 뛰어넘어 새로운 자신만의 세상을 향해 다시 나아가고 싶은 것이다.

다시 5월이다 - 기억을 되새김하며

그가 하는 작업은 대부분이 <평화>와 <기억>, 혹은 <흔적>에 관한 이야기들이다. <평화>는 대부분이 기억의 침잠 위로 떠오르는 현재의 상황에 대한 표출이다.

연어는 물살을 거슬러 오르고 연어가 헤엄쳐 오르는 수면 아래에는 연어가 지금껏 성어가 되기까지의 시간들을 말해준다. 아마도 그가 연어를 향해 쏘아대고 있는 붉은색이거나 푸른색의 LED는 기억에 대한 희망은 아닐까.

그 안에 <기억>이 있고 <흔적>도 있다. 그림자처럼, 살아있는 동안, 움직이는 동안에는 결코 단 한 번도 떼어버릴 수 없는, 분리가 불가능한 그림자처럼 선명한 기억들이 수면 아래에 있는 것이다. 단지 그림자로 가라앉아 있을 뿐 결코 털어버리거나 지워버릴 수 없는 역사를 안타까워하며 연어가 그리는 진정한 희망을 말하고 있다.

우리는 현재 어디까지 왔는가. 20대에 꿈꾸었던 핏빛처럼 간절했던 꿈과 소망은 이루어졌는가. 아직도 미진한 현재진행형이라면 이십대를 두 번 맞고 있는 현재, 마흔을 넘어 이제는 무엇을 꿈꾸어 야 하는가를 작가는 작품으로 광주시민 모두에게 묻고 있다.

일시 : 5월20일(수)까지

장소 : 광주롯데화랑

문의 : 010-2886-2243

에필로그

비 그친 새벽 산에서 / 나는 아직도 / 그리운 사람이 있고 / 산은 또 저만치서 등성이를 웅크린 채 / 창 꽂힌 짐승처럼 더운 김을 뿜는다 / 이제는 그대를 잊으려 하지도 않으리 / 산을 내려오면 / 산은 하늘에 두고 온 섬이었다 / 날기 위해 절벽으로 달려가는 새처럼 / 내 희망의 한가운데는 텅 비어 있다 - 황지우作. 비 그친 새벽 산에서

한 여름 뜨거운 햇빛이 금세 사라지고 비가 오신다. 푸른 장대 같은 빗줄기다. 마음 안 깊숙이까지 시원하다.마음의 문을 걸어버리자 오히려 상대는 기다렸듯이 문을 연다.

이제는 필요 없는 부분이 되어버린 작은 소망조차 채워주려 한다. 죽을 것 같다고 더 이상은 이대로 살 수 없을 것 같다고 손을 내밀어도 뿌리치던, 혹은 눈길 한 번 주지 않던 주변들이 이제는 살아야한다는 당위마저도 사라져버렸는데 들여다보기 시작한다.

삶은 어차피 사고의 연속이다. 예견하지 못했던 정점이 어느 날 문득 당연한 것처럼 내 앞을 막아섰을 때 낯설음마저도 이제는 잊어버려야 할 때다. 그래 네가 올 줄 알았다. 올 때가 됐어. 오지 않음의 불안함도 있었어. 그리고 손을 내민다. 우리 이제는 함께 가자. 어차피 내 삶의 한 단면인걸.