프롤로그

온통 초록선연한 곳에 있는 숲 속으로 작가를 만나러 간다. 자주 들락거려 당연히 눈을 감고도 찾아갈 수 있는 길이 갑자기 머릿속에서 하얗게 지워진다. 잎사귀가 자라 우거져 버린 숲에서 그가 있을 팔각정은 보이지 않고 오른 길을 돌아서 한 바퀴, 다시 내려와 간 길에서는 차단막이 보이는 이미 들어 왔던 첫 길이다.

얼결에 걷고 있는 사람들을 붙잡고 묻는다. 손가락으로 가르쳐준 방향대로 다시 찾은 길. 드디어 익숙한 팔각정이 보인다. 짐짓 길을 잘못 들어선 것은 초록 우거진 나무들 때문이라고, 덕택에 드라이브 하듯 이곳저곳을 둘러보고 좋지 않았느냐고 스스로 위로한다.

맞다. 관점의 차이다. 사실은 그대로이지만 생각을 전환하면 우울한 기분도, 잘못 들어선 길도 나름의 의미가 된다. 나선형의 둥근 계단을 따라 오른다. 온통 하얀, 아직 페인트 냄새가 남아 있는 곳. 그곳에 작가가 있다. 약속보다 늦었다고 말한다. 발을 딛고 서있는 작업실 바닥. 창문을 통해 들어 온 노란 꽃가루가 소금처럼 뿌려져 있다.

흐물거리거나, 혹은 서서히 스며들거나

다시 묻는다. 작은 눈에서 광기가 순간 지나가는 것을 보인다. 혼자 하는 작업이요? 솔직함이 마음에 들어. 내가 붓을 놓으면, 멈추면 상대도 더 이상은 진행이 없이 멈추는 것. 나만이 뒤를 진행할 수 있다는 게 아주 매력이다.

대학을 졸업 후 그가 만난 여러 가지 직업 중, 그림을 만난 것을 ‘블랙홀’이라 표현한다. 블랙홀에 빠지면 빠질수록 그림은 발목을 잡았다. 다시 들어간 대학에서 그는 그림을 전공하고 이제는 막연하기만 했던 블랙홀에서 빠져나와 스스로 만든 블랙홀에서 현재를 즐긴다.

작가는 “내가 있는 이곳의 초록 짙은 현재의 숲, 이전의 것들, 과거를 그리고 싶다. 흔적일 것이다. 과거와 현재의 사이의 잊혀져가는. 하지만 그것이 있었기 때문에 오늘이라는 현재가 만들어질 수 있는 당위를 말한다.”며 “피해자와 가해자는 서로 불가분의 관계를 맺는다. 그것이 식물이든 동물이든, 혹은 사람이든 보이지 않는 어떤 연결고리로 인해, 자신만이 모르고 있던 얽힌 실타래로 인해 발생하는 일들이라 생각한다. 그 사이의 미묘한 간극, 이를테면 갭(gap) 같은 것을 페인팅으로 표현하고 싶다.”고 작업에 대해 설명한다.

몰랐던 것은 아니지만 작가의 작업이 다시 명징하게 다가온다. 가슴으로 올곧게 와 닿는다. 맞다. 우리의 일상에서 빚어지는 일련의 사건들은 모두 보이지 않은 가느다란 선으로 연결되어 있다. 단지 내가 느끼지 못하고 내 더듬이가 그것을 인지하지 못하고 지나칠 뿐이다.

포르노그라피, 죽음, 그리고 섹슈얼

맛이나 멋, 색감이나 오감을 자극하는 무엇인가가 완전하게 빠져있어 밋밋함만이 살아남았다. 묘한 구역질이 느껴진다. 하지만 잔인해 보이지는 않고, 죽음을 확연하게 드러내 보이지도 않는다. 포르노그라피의 충동 역시 보이지 않는다.

전희에서 시작해 오르가즘에 도달하기 위해 한 방향으로 달리는 동안의 간극이 그대로 보인다. 몸은, 혹은 성기는 오르가즘을 향해 스스로 달려갈지 모르지만 머릿속의 나는 명징하다. 오히려 스스로를 경멸하고 있을지도 모른다. 내 의지와는 상관없이 달리는 몸, 육체, 고깃덩이다.

“앞으로만 달려야 한다면 아마도 그럴 것이다. 가다가 뒤돌아오고 싶으면 또, 그럴 것이다. 규칙이 없다. 내 삶은 언젠가 안착을 할 것이다. 하지만 그것이 언제, 어디서, 어떻게 비롯될 것인지는 나 역시 알 수 없다.”

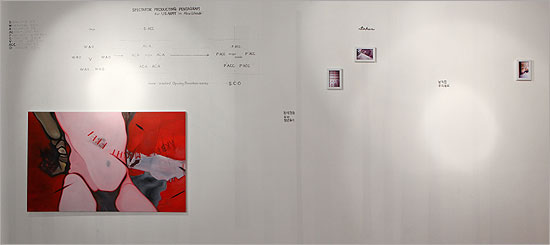

앞서거니 뒤서거니 다시 들고 가는 작업

“현재의 작업은 이미 예전부터 들고 온 작업과 같은 맥락이다. 머무르고 있는 현재의 장소성을 더한다. 머무르는 순간 가장 먼저 한 일은 역시 아카이브였다. 이곳에 왜 팔각정이 있으며, 이 숲이 우거지기 전에는 무슨 일이 있었는지. 현재를 생각하며 걷다보니 현재를 있게 한 당위가 궁금해졌다. 내 작업은 바로 그것이다. 섹슈얼이나 포르노그라피 등도 그렇지만 우연이란 없다. 이미 지나가 버린, 기억도 하지 못할 것들을 인지하고 표현하는 것. 어쩌면 나도 모르는 사이에 붓은 스스로 움직이며 그려가는 지도 모른다.”

“때로는 생명력이 너무 강한 것에 징그러워 한 적이 있다. 포기할 수 없는 생명력. 스스로도 제어가 안 되는 생명력, 지독한 생명력을 작업으로 표현하고 싶다.”

소설 같다. 몽롱하면서도 은유적이지만 서사적인 구조이다. 읽혀지고 추구하는 작업의 방향성이 읽혀진다. 난해해 보이는 작은 칩들이 모이고 그 칩들을 맞춰가며 완성해가다보면 작가가 의도한 거대한 작업의 방향이 보인다.

“아마 현재의 산만함을 그대로 보여주는 작업을 앞으로도 계속할 것이다. 그것이 나고 진실이기 때문이다. 그렇지 않다고 포장할 수 없는 것이 나고, 궁극적으로는 그것 역시 극복해갈 수 있을 것이라고 또한 믿고 있는 것이 나다. 바라는 것이 있다면 내가 느끼는 것들을 내 그림을 보는 이들도 역시 느끼길 바라는 것일 뿐이다.” 문의 : 010-9077-4273.

에필로그

느낌이 왔다 / 등을 구부리고 앉아 떡을 먹는데 등에 痰처럼 박힌 느낌, / 느낌을 보내려고 저 梨花嶺의 병꽃나무를 바라보았으나 / 거기 붉은색에 버무려져 뜨겁게 파닥이는 느낌, 추억처럼 / 다시 돌아와 한 사람의 모습으로 커지는 느낌; 그는 / 병든 사람이다 팔뚝의 주사 자국들은 미친 별자리 같아 / 등을 구부리고 한 그릇 국수를 말아 먹는 그는 / 지금 내 등에 박힌 느낌, 그는 이빨이 다 빠졌고 / 안타깝게 면발을 놓치는 잇몸 사이로 하얀 혀가 넌출같이 흐느끼는 소리 어두운 방에서 혼자 / 그는 죽은 사람이다 더러운 요에 덮여, 지금 이 봄날 / 痰처럼 내 등에 박힌 몸, 점점 내 등은 구부러졌으나 / 저기 병나무의 붉은 품 속에서 잠깐 잠깐씩 / 하얗게 병나무를 늙게 하는 봄볕같이 / 나를 따뜻하게 늙게 하는 죽은 몸, 죽은 환한 몸, / 내 몸에 겹쳐졌다가 서서히 사라지는 / 느낌이 몸처럼 왔다 가는 것이었다. 날마다 / 그렇게 끈질기게 나를 찾아오는 몸이 있다 / 이제야 그 몸을 사랑하였다 - 詩 죄책감. 作신기섭

외로운 것은 꺾어지지 않고 휘어진다고, 그래서 외로움은 사라지지 않는다고 누군가 말했다. 나무 그늘 사라진 자리. 찬바람을 배로 밀며 눕기 위해 그가 집 안으로 들어오는 것이 보인다. 아무도 보지 못한다. 사랑한다는 것은 먼지로 흩어질 것들까지도, 흔적 한 톨까지도 끝끝내 기억하는 것이다. 그를 뒤따라가 그의 자리에 앉아 더불어 쉬는 것. 그를 느끼는 것. 마음속으로 식은 등을 돌리는 나는, 당신은.